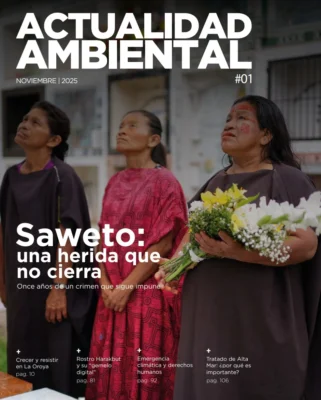

La generación del bloqueador solar o por qué debemos narrar la COP desde la esperanza

- «Pero en este momento de crisis, donde los discursos de negación climática se vuelven tan populares y empiezan a permear la cultura y los gobiernos, la esperanza resulta ser una gran revolución. Porque la desesperanza le sirve mucho a quienes no les importa ni el planeta ni quienes viven en él».

miércoles

12 de noviembre, 2025

Escribe: Alejandro Gómez Dugand*

De niño pensaba que el sol me iba a matar.

El sol que se colaba por un hueco en el cielo, pensaba, me iba a matar a mí y a mi mamá y a mi perro. El hueco sobre el Polo Sur, me dijeron, va a crecer y los rayos ultravioleta nos van a freír.

Soy de la generación que vivió con terror el hallazgo de que las emisiones de clorofluorocarbonos (CFC) —utilizadas en aires acondicionados y aerosoles, por ejemplo— estaban “adelgazando” la capa de ozono, responsable de absorber la mayor parte de la dañina radiación ultravioleta al planeta. No solo eso: también había creado un inmenso agujero en la capa. Soy de la generación que entendió, por fin, la importancia del bloqueador solar.

Hace 40 años, cuando nací, fue el año en el que la comunidad científica confirmó la existencia del agujero en la capa de ozono, cuyo tamaño, y la manera en la que crecía, empezaría a aumentar de manera sostenida en los años que vendrían.

La mía fue una generación de visiones catastróficas del futuro y ahí, al lado del agujero en la capa de ozono que me aterrorizó cuando niño, llegaron también las noticias de las lluvias ácidas, producto de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) por la quema, por ejemplo, de carbón. Ese SO2 viajó por los aires, se hizo lluvia y dañó los ecosistemas y acidificó gravemente los suelos de bosques en Europa y EE.UU.

Y como si los agujeros en el cielo y las lluvias de ácido no fueran suficientes, el aire se llenó de veneno: además del SO2, aprendimos sobre el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx), sustancias que aún hoy, principalmente a través del material particulado, siguen cobrando alrededor de siete millones de vidas prematuras al año en el mundo.

Soy de la generación, digo, donde el daño que lxs humanxs le estábamos haciendo al planeta, particularmente desde la revolución industrial, no era ya discutible. La ciencia acumulaba evidencias innegables y esas evidencias no solo eran ya perceptibles en el día a día, sino que además se insertaron en la cultura popular en un llamado de organizaciones y del activismo de atender la crisis ambiental con urgencia y, sobre todo, asumir las responsabilidades que como humanos tenemos de esa crisis.

La mía, y las que vendrían luego, son las generaciones del fin del mundo: de las imágenes de osos polares flacuchentos navegando en témpanos de hielo que se habían desprendido de los grandes glaciares; de las fotos aéreas de la Amazonía deforestada para la minera y para llenarla de vacas; de los peces muriendo por la temperatura alta de los mares. De los terremotos y los huracanes. Somos las generaciones que supieron que nuestra existencia en la tierra estaba siendo destructiva.

Soy la generación que pensó, porque se lo vaticinaron los medios y sus titulares apocalípticos (pero también algunos activismos y sus campañas de shock), que vería el final del planeta y, sin embargo, acá estamos. El mundo no se acabó. No por ahora. Mi perro y mi familia no se volvieron chicharrones por los rayos UV que se colaban por el agujero en el cielo. Y la razón es una: si bien el mundo atraviesa una crisis innegable en términos ambientales, en la que la temperatura del planeta aumenta aproximadamente 0.26° C por década, y este, el 2025, es uno de los más calientes desde al menos 1850, el planeta está un poquito mejor que hace algunas décadas.

Al menos un poquito en algunos aspectos que son pocos pero fundamentales: si bien el calentamiento global avanza, hemos logrado reducir la contaminación directa y aguda. Las muertes prematuras por polución del aire, por ejemplo, disminuyeron globalmente en un 40% desde 1990 gracias a regulaciones locales, aunque las cifras siguen siendo altísimas. Además, las emisiones de dióxido de azufre SO2, causantes de lluvia ácida, se han reducido en más de un 90% en naciones como EE. UU. desde 1990.

Porque algo que no nos dijeron a la generación del fin del mundo es que el fin, también es evitable.

El problema del adelgazamiento y del agujero de la capa de ozono, que aterrorizó a generaciones enteras de finales del siglo pasado, es un ejemplo. Luego de que la comunidad científica alertara de su existencia y sus efectos, hubo un insólito acuerdo de voluntad política (entre figuras no necesariamente ambientalistas como Margaret Thatcher y Ronald Reagan) que culminó en el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional para eliminar progresivamente las sustancias responsables del daño, especialmente los clorofluorocarbonos (CFC).

Según la Organización Meteorológica Mundial, desde que se firmó el acuerdo, el agujero ha detenido su crecimiento y está en firme camino a la recuperación total. Se espera que el ozono se recupere a los niveles de 1980 aproximadamente en 2040 en el resto del mundo, en 2045 sobre el Ártico y, en la zona más crítica, el agujero antártico, en el año 2066. La del agujero en la capa de ozono es un ejemplo que demuestra que con acción global colectiva, ciencia y compromiso político se pueden lograr cambios tangibles y revertir daños ambientales graves. La crisis climática y ambiental persiste, pero la historia de la capa de ozono nos recuerda que los desastres no son inevitables si actuamos a tiempo.

Y esta semana en Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, arrancó la COP30, un evento que reúne a 198 países del mundo para discutir y ojalá llegar a acuerdos que puedan revertir la innegable crisis ambiental frente al cambio climático que vive el mundo. Y ahora que estamos acá y como periodistas nos preguntamos cómo cubrir lo que está ocurriendo y las decisiones que se pueden llegar a tomar, historias como la de la capa de ozono deberían ser significativas para entender algo y es que los discursos apocalípticos no son probablemente la salida. En su libro Not the End of the World, Hannah Ritchie habla de esto.

La cumbre COP30 en Belém do Pará nos obliga a cuestionar las historias que contamos cuando hablamos del ambiente. Según la investigadora de datos Hannah Ritchie, los “mensajes apocalípticos hacen más daño que bien” en la lucha contra el cambio climático. En Not the End of the World, Ritchie sostiene que las narrativas de catástrofe son perjudiciales porque generan parálisis: si el fin es inminente (”si ya estamos perdidxs, ¿qué sentido tiene intentarlo?”), el miedo destruye la motivación para actuar.

Ritchie afirma que “esta opción de ‘rendirse’ solo es posible desde un lugar de privilegio”, pues lxs más pobres no pueden “comprar su salida del peligro”. Ella rechaza el “optimismo complaciente” (la fe ciega) y propone el “optimismo urgente”: la confianza basada en la evidencia de que podemos moldear el futuro si actuamos. Ella anima a ver nuestra era no como la “Última Generación”, sino como la “Primera Generación” con la oportunidad de construir un planeta sostenible. Esto establece una tarea urgente para el periodismo: nuestra labor debe ser señalar la crisis con rigor, pero también luchar activamente contra la desesperanza, mostrando que el cambio —como lo probó la capa de ozono— es posible y que la acción crítica y la esperanza son la única vía para construir un futuro habitable.

Porque esta COP no ocurre en cualquier momento político. La convención ocurre a espaldas de Donald Trump y Xi Jinping, líderes de las dos naciones más críticas para la acción climática. China y Estados Unidos son, por amplio margen, los mayores emisores de dióxido de carbono (CO2) en términos anuales. China emite cerca del 30 % del total global, seguida de EE. UU. con el 12,5 %. Este contexto político, donde el liderazgo de los principales contaminadores se distancia de los acuerdos multilaterales en Brasil, subraya la profunda dificultad que tiene el mundo para replicar el éxito de acuerdos como el Protocolo de Montreal, con el que se lograría combatir la crisis de la capa de ozono.

Y es acá donde lxs periodistas tenemos que tomar una decisión frente a cuál futuro queremos dibujar. Nuestro trabajo es reportar los datos actualizados y más recientes. Y esos datos, lo sabemos, no son buenos. La batalla por las lecturas, los clics y el engagement obligan a un sector del periodismo a caer en titulares catastróficos. El fin del mundo siempre ha sido un material de venta.

Pero en este momento de crisis, donde los discursos de negación climática se vuelven tan populares y empiezan a permear la cultura y los gobiernos, la esperanza resulta ser una gran revolución. Porque la desesperanza le sirve mucho a quienes no les importa ni el planeta ni quienes viven en él. Ideas malthusianas, como que el problema es que “somos muchxs y somxs malxs”, empiezan a calar, y el dilema de que hay cuerpos que sobran en el mundo, siempre recae en lxs que son empobrecidxs, precarizadxs y olvidadxs. Nada mejor que la desesperanza para los que quieren meter bulldozer en la Amazonía y vender carros.

Por eso, creo, es el momento de asumir una responsabilidad más amplia; de hacer reportajes que nos lleven más allá de solamente la exposición de la catástrofe para tratar de buscar algún tipo de futuro posible. Así empieza esta COP, y esperamos que así el periodismo encuentre también una manera de dar un marco de entendimiento que nos ayude a pensar que el mundo, a pesar de todo, puede estar mejor.

________________