RESERVAS INDÍGENAS Y TERRITORIALES

¿Dónde habitan los PIACI?

¿Qué son?

Las reservas territoriales y reservas indígenas en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los PIACI. Como figura jurídica, las reservas indígenas están incorporadas a la Ley PIACI, dándole un mayor nivel de protección legal. Eso significa que:

- No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior.

- Se prohíbe realizar cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas

- No se otorgarán derechos para el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los PIACI, y siempre que lo permita el correspondiente estudio ambiental.

Si bien la figura de las reservas, y su carácter intangible, son esecial para la supervivencia de los PIACI, la Ley y su Reglamento introducen otros mecanismos para su protección. Algunos de estos son:

- Autorizaciones excepcionales de ingreso a las Reservas (Directiva N° 004 -2014-VMI-MC). Se otorgan cuando existen situaciones de riesgo para la salud de los PIACI o poblaciones colindantes, o se hayan producido situaciones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, que signifiquen amenaza de epidemia; cuando se identifiquen o denuncien actividades ilegales o ingreso de personas no autorizadas al interior de las reservas; cuando se constate la contaminación de los recursos aire, agua, suelo o de la biodiversidad; entre otras.

- Opinión técnica vinculante del Mincul, para el caso de las excepciones a la intangibilidad de las reservas por aprovechamiento de recursos en su interior que resulten de interés nacional (DS 008-2007-MIMDES). Estas actividades, además, deberán contar con un Protocolo de Actuación.

- Planes de Protección para las Reservas Indígenas. Instrumentos de gestión para una protección más eficaz.

¿Quiénes son?

En septiembre 2023, después de casi 20 años de admitida su solicitud, la Comisión Multisectorial PIACI aprobó por mayoría el estudio de categorización de la octava reserva, Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental – Kapanawa, un espacio que protegerá el territorio, la vida y ecosistemas de los pueblos aislados que habitan esta zona de Loreto y Ucayali. Estamos a la espera del Decreto Supremo que la categorice como la octava reserva para PIACI en el Perú.

¿Qué es el Régimen Especial Transectorial (RET)?

El RET, introducido por la Ley PIACI, está pensado para ser el conjunto de políticas públicas que están articuladas, coordinadas y supervisadas por el Ministerio de Cultura, su ente rector, a través del Viceministerio de Interculturalidad. Así, el MINCUL podrá más fácilmente evaluar, planificar y supervisar las medidas y acciones destinadas a la protección de los PIACI, coordinando con diversos sectores del Ejecutivo en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) y con la sociedad civil. Una de sus principales acciones es el establecimiento de las mencionadas reservas indígenas.

¿Por qué son importantes estas reservas?

Porque con ellas se protege la integridad de sus habitantes, que no son otros que los PIACI, dándoles protección física y legal ante las invasiones que podrían sufrir y afectar sus modos de vida sociocultural, así como su salud y su economía. Cabe resaltar que la intangibilidad de las reservas es transitoria, ya que existe en tanto los PIACI conserven su situación de Aislamiento y/o de Contacto Inicial. Así, las reservas pueden extinguirse si ocurre alguno de los siguientes supuestos con los PIACI que las habitan:

- Decide convertirse en Comunidad Nativa

- Ha migrado a otras áreas fuera de la reserva indígena

- Se ha integrado a la sociedad mayor, sea o no indígena

- Desaparece.

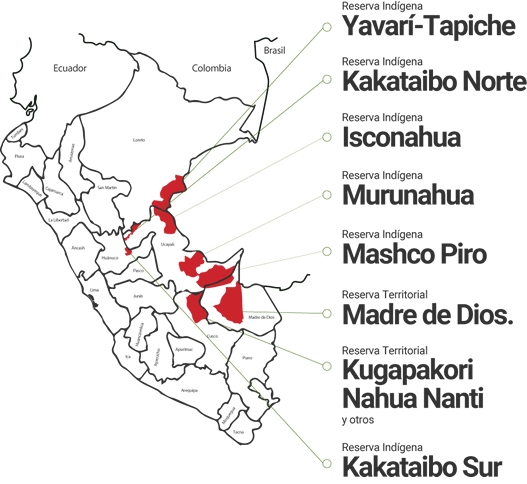

¿Cuántas reservas hay en el Perú?

Entre los años 1990 y 2003 se establecieron las primeras 5 reservas territoriales: i) Kugapakori, Nahua, Nanti y otros; ii) Madre de Dios; iii) Murunahua; iv) Isconahua; y, v) Mashco Piro. Las 3 últimas fueron categorizadas como reserva indígena en 2016. Posteriormente, en el año 2021 se categorizaron las reservas indígenas Yavarí Tapicha y Kakataibo Norte y Sur, siendo que este 2023 se aprobó el Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la reserva indígena Sierra del Divisor Occidental – Kapanawa, con lo que al 2023 contaríamos con 2 reservas territoriales y 6 reservas indígenas, lo que equivaldría a más de 4,500,000 de hectáreas de territorios PIACI reconocidos legalmente. Adicionalmente, existen 5 solicitudes de reservas, equivalentes a casi 3’500,000 de hectáreas adicionales.

Las siete reservas categorizadas a la fecha, son las siguientes:

- La Reserva Indígena Murunahua

- Año de creación: 1997. Categorizada como Reserva Indígena el 24 de julio del 2016

- Ubicación: Ucayali

- La Reserva Indígena Mashco Piro

- Año de creación: 1997. Categorizada como Reserva Indígena el 24 de julio del 2016

- Ubicación: Ucayali

- Superposición con el Parque Nacional Alto Purús

- La Reserva Indígena Isconahua

- Año de creación: 1998. Categorizada como Reserva Indígena el 24 de julio del 2016

- Ubicación: Ucayali

- Superposición con el Parque Nacional Sierra del Divisor

- La Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros

- Año de creación: 1990. Modificada por el Decreto Supremo N° 028-2003- AG, del 25 de julio del 2003

- Ubicación: Cusco y Ucayali

- La Reserva Territorial Madre de Dios

- Año de creación: 2002

- Ubicación: Madre de Dios

- Reserva indígena Yavarí Tapiche

- Año de creación: 2021

- Ubicación: Loreto

- Superposición con el Parque Nacional Sierra del Divisor

- Reserva indígena Kakataibo Norte y Sur

- Año de creación: 2021

- Ubicación: Loreto y Ucayali

(470 305.89 hectáreas)

Aquí viven personas de los pueblos indígenas chitonahua (murunahua) y mashco piro en situación de Aislamiento, así como el amahuaca en situación de Contacto Inicial.

(816 057 hectáreas)

Aquí viven en situación de Aislamiento los mashco piro y mastanahua, así como un pueblo indígena cuya pertenencia étnica aún no se identifica. Suelen moverse mucho en los veranos amazónicos (entre julio y octubre) e ingresar a comunidades nativas y chacras de sus pobladores.

(298 487.71 hectáreas)

Únicamente vive el pueblo indígena isconahua en situación de Aislamiento. Se ubica en la zona fronteriza con Brasil y sobre su territorio se ubica el Parque Nacional Sierra del Divisor. En las afueras de esta reserva existen grupos del pueblo Isconahua en situación de Contacto Inicial, pero están en las comunidades de Callería y Chachibay, y en el asentamiento San Miguel de Callería.

(456 672.73 hectáreas)

Aquí se asientan los pueblos indígenas yora o nahua, en situación de Contacto Inicial. A ellos se les suma los matsigenka (subgrupos nanti y kirineri) en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial. Además, vive un pueblo indígena en situación de Aislamiento cuya pertenencia étnica no ha sido posible identificar.

(829 941 hectáreas)

Aquí viven en situación de Aislamiento los mashco piro, además de un pueblo indígena cuya pertenencia étnica aún no se identifica.

(1'095,877.17437 hectáreas)

Establecida en abril de 2021, tras un proceso de 17 años, esta reserva es habitada por indígenas aislados y en contacto inicial matsés, remos (isconahuas), marubos y otros pueblos no identificados.

(148,996.5056 hectáreas)

Esta reserva, que se estableció en julio de 2021, alberga a indígenas aislados kakataibos y está dividida en dos zonas debido a que el territorio de este pueblo se encuentra dividido por la carretera Federico Basadre, inaugurada en 1943.

¿En qué caso excepcional se puede ingresar a las reservas?

Es importante resaltar que la prohibición de ingreso a las reservas tiene como fin supremo la preservación de la salud de los PIACI, pero se puede autorizar el ingreso excepcional cuando:

- Se prevea situaciones de riesgo para la salud de los PIACI o poblaciones colindantes; o haya contagio de enfermedades infectocontagiosas que pueden llegar a la epidemia.

- Se identifiquen o denuncien actividades ilegales, incluido el ingreso de personas no autorizadas al interior de las Reservas Indígenas.

- Se ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía nacional.

- Se verifique la contaminación de los recursos aire, agua, suelo o de la biodiversidad.

- Otras situaciones análogas de riesgo, previamente evaluadas por las autoridades competentes.

Así, los ingresos excepcionales deben guiarse, ante todo, por los siguientes principios: de prevención, de alta vulnerabilidad, de no contacto, de autodeterminación y el pro-homine.

¿Existen PIACI fuera de las reservas indígenas o territoriales?

Sí, muchos habitan al interior de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), por lo que el MINCUL debe coordinar con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), de modo que se tomen las medidas que garanticen su integridad. De hecho, viven y se desplazan en siete (7) ANP:

- Parque Nacional del Manu

- Parque Nacional Alto Purús

- Parque Nacional Cordillera Azul

- Reserva Comunal Purús

- Reserva Nacional Matses

- Santuario Nacional Megantoni

- Parque Nacional Sierra del Divisor

Por otra parte, los PIACI posiblemente estén circulando actualmente en las superficies de las propuestas de reservas indígenas. Si consideramos todos estos territorios, es posible decir que los PIACI viven en estas regiones: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Cusco y Junín.

¿Quiénes pueden proponer la creación de reservas indígenas?

Pueden hacerlo los gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones académicas, organizaciones indígenas, comunidades o de oficio, a través del MINCUL. El proceso está compuesto por 2 etapas. La primera se inicia con la solicitud de reconocimiento de la existencia de PIACI. Esta debe contar con la calificación favorable del Mincul. A continuación se conforma la comisión multisectorial y se aprueba el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) que es remitido al Mincul para que a su vez emita un decreto supremo de reconocimiento de los PIACI. La segunda etapa es la de categorización de la reserva, para lo cual la comisión multisectorial debe aprobar un Estudio Adicional de Categorización(EAC) que conlleva a la emisión del decreto supremo que categoriza la reserva.