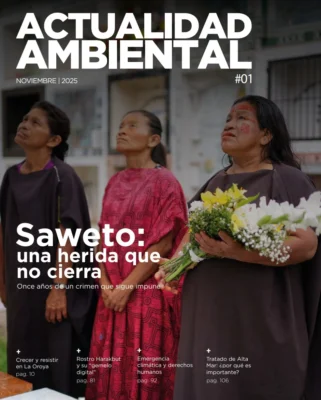

[Opinión] Para contribuir a salvar el patrimonio arqueológico del Perú

- Pese a tantas buenas voluntades, el patrimonio cultural peruano, en especial el arqueológico, está casi abandonado. El presupuesto del Ministerio de Cultura (Mincul) es mínimo y en su mayor parte se dedica a otros temas también importantes. Se proponen dos medidas complementarias para conservar más y mejor los monumentos prehispánicos: (i) cuando posible, rodear esos monumentos con áreas naturales protegidas de la categoría apropiada, aumentando su protección y preservando su entorno natural; y (ii) asimilar los guardas de esos monumentos a la legislación que corresponde a los guardaparques. Esas medidas han sido eficaces para conservar muestras del patrimonio natural peruano que, además, ya incluye numerosos sitios arqueológicos de gran importancia.

miércoles

10 de septiembre, 2025

Restos arqueológicos de Caral. Foto: Andina

Escribe: Marc Dourojeanni[1]

En el Perú existirían unos 31 mil sitios y monumentos arqueológicos prehispánicos de los que 27.156 estarían registrados. Y, además, día a día se descubren más sitios gracias a nuevas técnicas, en especial en la región amazónica y, lamentablemente, también a la deforestación. Según el Mincul, a 2023, tan solo 403 de esos sitios y monumento estaban saneados y únicamente 85 habrían sido puestos en valor[2]. Estudiar, preservar y valorizar ese inmenso patrimonio requiere un esfuerzo titánico y muchísimo dinero lo que, como bien se sabe, no está disponible para el sector cultura, cuyo presupuesto aprobado para 2024 fue de apenas 569 millones de soles[3] para atender muy diversas necesidades de las que cuidar bien del patrimonio cultural prehispánico es apenas una. Un informe reciente del Mincul[4] demuestra la dimensión considerable de la brecha de infraestructura y de acceso a servicios.

Por otra parte, el saqueo del patrimonio cultural, que fue lanzado oficialmente y regulado por la corona española en el periodo colonial mediante la explotación minera de oro y plata de las huacas y la fundición de los objetos, ha sido continuado por el “huaqueo” en gran escala y el contrabando descarado de piezas valiosas de la época republicana. En la actualidad, la profanación y saqueo de tumbas está siendo sustituido por el “tráfico de tierras” disfrazado en forma de invasiones con fines de expansión urbana sobre y alrededor de los sitios arqueológicos. Casos dramáticos de destrucción de huacas como los de Batán Grande (Lambayeque) a fines del siglo pasado y las amenazas actuales a la Ciudad Sagrada de Caral, están bien documentados respectivamente por los famosos arqueólogos Walter Alva y Ruth Shady, entre otros. Pero esos hechos se han reproducido y, por cierto, continúan en todos los rincones del Perú a vista y paciencia de la mayor parte de las autoridades y de la sociedad.

Por eso la preocupación de los que se interesan por preservar lo que queda del patrimonio cultural es enorme, habiéndose propuesto varias medidas, que se pueden resumir en las siguientes cuatro: (i) concientizar a la población local, mediante todas las alternativas disponibles (educación formal, capacitación, eventos, uso de redes sociales) para hacerle apreciar y defender activamente el patrimonio cultural local; (ii) desarrollar políticas y legislaciones más contundentes, implicando entre otras medidas la creación de una policía especializada, la aplicación enérgica de sanciones y, sin duda, la capacitación de autoridades locales y en especial de fiscales y jueces; (iii) mejorar y ampliar los acuerdos internacionales para frenar el tráfico de objetos culturales valiosos; y (iv) desarrollar campañas más agresivas de información a nivel nacional y, especialmente, internacional. También se insiste en el hecho de que el problema de la destrucción del patrimonio cultural nacional es responsabilidad de todos los sectores y de las autoridades de nivel nacional, regional y municipal y no, exclusivamente, del Ministerio de Cultura. Se resalta la importancia del involucramiento de la población local en la defensa del patrimonio cultural local, habiéndose sugerido inclusive la creación de grupos de defensa en el estilo de las rondas campesinas como, de hecho, fue ensayado con éxito en algunos municipios de Lambayeque[5].

El autor propone la consideración de dos medidas adicionales: (i) el aprovechamiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) para potenciar la conservación del patrimonio cultural; y (ii) la asimilación de los guardianes del patrimonio cultural (“guardahuacas”) a la normativa de los guardaparques.

Desierto aledaño a Caral, con paisajes maravillosos y hermosos tilandsiales, que si preservados podrían proteger parte de la ciudad sagrada. Foto: Marc Dourojeanni

Potencial del Sinanpe para apoyar a la conservación del patrimonio cultural

El Perú es uno de los países que más éxito ha tenido en conservar muestras representativas de sus ecosistemas naturales a través de un sistema científicamente establecido de áreas naturales protegidas. Este, iniciado en la década de 1960, ya cubre más de 20 millones de hectáreas y ha logrado mantener y aumentar significativamente el área protegida y valorizarla con infraestructura, más visitación y descubrimientos científicos. Consiguió, por ejemplo, limitar la deforestación a menos del 3 % mientras que, en ese lapso, la Amazonia peruana ha perdido cerca de 18 % de los bosques naturales. Es decir, la estrategia usada para cuidar el patrimonio natural por ese medio ha funcionado razonablemente bien[6].

El Sinanpe ya incluye numerosas áreas naturales protegidas que contribuyen a conservar patrimonio cultural. Es más, una de las categorías del sistema, los santuarios nacionales, está específicamente dedicada al patrimonio histórico[7]. Fue aplicada por primera vez en 1974 y ha sido refrendada en la legislación vigente[8]. Existen cuatro santuarios históricos: Chacamarca o Junín (1974), Pampas de Ayacucho (1980), Machu Picchu (1981) y Bosque de Pómac (2001), de los que los dos últimos protegen patrimonio arqueológico. Pero hay varias otras categorías de áreas protegidas que cuidan asimismo de patrimonio arqueológico importante, entre ellas el Parque Nacional Río Abiseo, la Reserva Nacional Paracas, la Reserva Nacional Amarakaeri y la Reserva Paisajística Nor Yauyos – Cochas. Muchas otras guardan caminos prehispánicos y pinturas rupestres, como Pampa Galeras y Salinas-Aguada Blanca. Las famosas ruinas de Choquequirao ya están incluidas en el Área de Conservación Regional del mismo nombre, que depende del gobierno regional del Cusco. Y, aunque se carece de un inventario preciso del patrimonio arqueológico o cultural incluido en áreas protegidas, es indudable que son muy numerosos los casos de coincidencia de preservación conjunta de patrimonio natural y cultural.

Sin embargo, puede hacerse mucho más para cuidar mejor del patrimonio cultural fuera de las zonas urbanas mediante áreas naturales protegidas. En efecto, lugares como Caral, amenazados por los traficantes de tierras, ganarían mucho si rodeados y complementados por un área protegida natural. Por ejemplo, si eso hubiese sido hecho en la década de 1990, cuando ese sitio comenzó a ser puesto en valor, el problema actual de invasiones se habría evitado. Pero aún es posible controlar la ocupación de los bellos paisajes desérticos que rodean en parte esa ciudad sagrada. Otro ejemplo pudo darse cuando se estableció la Reserva Nacional de Lachay, en que se cometió el error de no incluir las partes bajas conexas situadas al norte de la misma, que poseían restos arqueológicos importantes de culturas que dependían del agua captada por la vegetación de las lomas. Esos restos arqueológicos, como tantos otros, fueron arrasados con buldóceres para establecer granjas de pollos. Aunque el entorno de la fortaleza de Kuélap ya está muy antropizado, vale la pena conservarlo como está o mejorarlo, evitando tropelías irremediables, como explotación de canteras o minas a tajo abierto o expansión de construcciones. Los mismos comentarios son aplicables a sitios como las Líneas de Nazca y Palpa, la ciudad de Cahuachi o al Complejo de Chankillo.

Los ejemplos anteriores son unos pocos entre docenas de otras posibilidades de combinar y potenciar los esfuerzos del gobierno para preservar el patrimonio cultural asociado con el natural. Las ventajas para el patrimonio arqueológico son, por lo menos, las siguientes: (i) conservar el paisaje del entorno que, como en Machu Picchu, Kuélap y Pómac, son parte considerable del atractivo y de su interpretación; (ii) aumentar el nivel de protección del sitio arqueológico, así resguardado por un cinturón fuera de sus límites; (iii) aumentar la oferta de atractivos para el visitante, asegurando mayor demanda y permanencia en el lugar; (iv) integrar ambos aspectos en los centros de visitantes brindando una visón equilibrada del impacto de la naturaleza en la cultura; y (v) reducir costos de exhibición, control, guardianía, defensa legal y otros asociados.

Considerando el extraordinario patrimonio cultural e histórico del Perú resulta inaudito que no existan más santuarios históricos y más y mejor coordinación intersectorial entre Cultura y Ambiente. Los casos exitosos de Machu Picchu y del Bosque de Pómac, entre otros son demostración palpable de la ventaja de esa asociación. Por el contrario, se observa por doquier cómo la devastación y, en el caso de la Costa en especial el concreto, van cercando esos restos, asfixiándolos y eliminado hasta la posibilidad de verlos en perspectiva.

¿Qué impulsar eso es obligación del Mincul? Pues, sin duda así es. Pero, en realidad, esa responsabilidad recae por igual y en gran medida, en el Ministerio del Ambiente, cuyo Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) debería ser más proactivo en ese tema.

Guardaparques del Parque Nacional del Manu, debidamente entrenados, motivados y equipados desde hace décadas. Ahora amparados por una ley específica. Foto: Marc Dourojeanni

Transformar “guardahuacas” en guardaparques

Buena parte del éxito de las áreas naturales protegidas en el Perú ha sido, desde 1965, la precaución de escoger, formar, actualizar, uniformar y equipar a un cuerpo de guardaparques que, después de una difícil batalla que duró más una década han sido, en 2024, reconocidos como una profesión de carácter especial con derechos y deberes legalmente establecidos[9]. Hoy existen cerca de 900 de estos técnicos en plena actividad y, gracias a su entrenamiento y motivación, se han convertido en el principal baluarte para las áreas protegidas no sólo en el campo, sino que, también, en la política local y regional. En efecto, ellos no solo evitan las invasiones y otros perjuicios en las áreas naturales protegidas, sino que sensibilizan a las comunidades de su entorno sobre la importancia y la forma de participar en la conservación. Además, apoyan la investigación científica, entre tantas otras tareas.

En cambio, salvo en el caso de los sitios famosos, cuando se visitan áreas de patrimonio arqueológico es usual ser recibido por un guardián andrajoso, solitario, desinformado, prácticamente abandonado en medio del desierto o en la montaña, confrontando la tarea imposible de proteger monumentos valiosos sin ningún medio ni respaldo a su disposición. Y, en general, no hay nadie para evitar que el visitante haga en el lugar lo que no debe.

Por eso se considera esencial que el Mincul aproveche la brecha legal tan dificultosamente abierta para los guardaparques para incluir bajo, el abanico de esa legislación especial, a los futuros guardaparques especializados en defender el patrimonio cultural dentro del perímetro de los sitios arqueológicos. Para hacerlo basta de una decisión política simple pues, como dicho, el precedente existe y es ampliamente aplicable. En efecto, no hay diferencia fundamental entre las funciones y la realidad de los guardaparques de las áreas naturales protegidas y los de los sitios arqueológicos. Para todos ellos la vida es muy dura pero la recompensa moral de hacer ese trabajo es enorme, como lo revelan sus propios actores[10]. Apenas necesitan que se valorice y reconozca su función, que es esencial para preservar el patrimonio nacional.

Ese paso también ayudaría al Mincul a resolver su problema con los guardianes de las áreas de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) que tampoco disponen de un estatus definido.

_______________________________________________________________________________

* La sección “Debate Abierto” es un espacio de Actualidad Ambiental donde diversos especialistas publican artículos o columnas de opinión. Las opiniones son enteramente responsabilidad de los y las columnistas.

_______________________________________________________________________________