Los guardianes de la tierra

- En el siguiente artículo, el autor destaca cómo la conservación voluntaria está cambiando la vida de muchas personas y ayudando a la protección de la biodiversidad en varios países.

miércoles

24 de septiembre, 2025

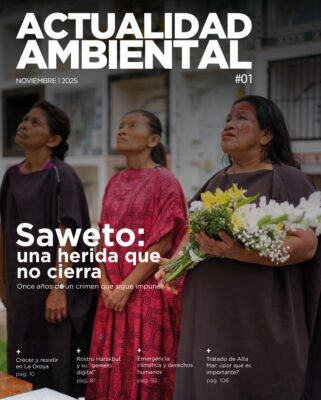

Área de Conservación Privada (ACP) Bosque de Pumataki. Foto: Conservamos por Naturaleza

Escribe: Enrique Ortiz*

Óscar Pietri, venezolano, cuenta la historia de cuando su madre, al celebrar sus cincuenta años, anunció a sus hijos y nietos que se regalaría a sí misma una finca, sin haber sido ella nunca una finquera. «No la compres. No es un terreno productivo. Está lleno de árboles, montañas y animales peligrosos», cuenta de los consejos que ella recibió en su momento y que, visionaria y tercamente, ignoró. Hoy, después de cuarenta años —y siguiendo su memoria—, Óscar y su familia dedican sus vidas a proteger el Área de Conservación Voluntaria Guáquira (San Felipe, Yaracuy), el lugar en cuyos arroyos fluye la única agua limpia de la región.

Maribel Paco Suma, de niña, sintió en su corazón latidos de amor por el bosque y los osos andinos. Desde chica, vio los bosques disminuir y quemarse, y cómo con ello se acababa el agua para la siembra. Tuvo que hacer algo. Con cariño y empeño, se convirtió en una champion [defensora] de los bosques en las tierras de Pillco Grande, su comunidad en las alturas del Cusco. Hoy, los comuneros —en alianza con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado— han creado el Área de Conservación Privada (ACP) Bosque de Pumataki, un bosque colindante con el Parque Nacional del Manu. Allí, Maribel y su comunidad no solo protegen una gran biodiversidad, sus fuentes de agua y al Paddington peruano, sino también el orgullo y la identidad de su comunidad quechua. Maribel, quien también fue guardaparque voluntaria, es una joven veinteañera cuyos ojos brillan de vida y alegría, y que hoy está difundiendo por el mundo su sueño y su mensaje.

Estas son solamente un par de las historias relatadas en el XIII Congreso Latinoamericano de Conservación Voluntaria, recientemente realizado en Ciudad de Panamá.

Contra viento y marea, hay gente que dedica su existencia a proteger ambientes naturales, sean estos pantanos, humedales, playas, bosques o desiertos. Personas, grupos organizados y comunidades que ven el avance de la degradación ambiental y de la codicia ajena lo hacen de forma absolutamente voluntaria y, mayormente, de su propio bolsillo. Y, cosa buena, casi todos los países cuentan con una legislación que —aunque solo sea de nombre— ampara esas iniciativas.

En este congreso, se vivieron momentos emocionantes al escuchar las historias de Colombia, donde hay personas que entregan todo por proteger la vida, el agua y el aire en la Orinoquía [recordemos que el país tiene el número más alto de defensores ambientales asesinados en 2024]. También las historias de Panamá y Costa Rica, donde las comunidades vieron el valor de los bosques y hoy llevan adelante start-ups de turismo y de venta de productos orgánicos. O las de México, país donde tenazmente luchan por mantener sus ejidos, playas y mar limpios y productivos.

Es enriquecedor encontrar gente y comunidades que, conscientes de que no pueden esperar a que los gobiernos los apoyen, se las buscan ellos mismos para proteger sus entornos y mejorar sus vidas junto a la naturaleza. Qué expresión tan pura de amor por la tierra.

Una forma de ayudarse es asociándose, algo que nosotros conocemos desde que somos humanos. Para ello, en casi todos los países latinoamericanos se han creado redes de gestores de áreas de conservación voluntaria. En el Perú, no nos quedamos atrás. A pesar de enfrentar desafíos —como la falta de reconocimiento, apoyo económico y defensa legal—, lideramos el movimiento a través de la red “Perú Que Late” (antes llamada Amazonía Que Late, y hoy ampliada a todo el país cambia de nombre) que junta a propietarios de tierras privadas, tierras comunitarias y concesiones de tierras públicas, sean estos individuos, comunidades, asociaciones de productores u ONG. A través de esta red, intercambian experiencias de cómo organizarse, defenderse de las ilegalidades, conseguir apoyo o simplemente lidiar con los gobiernos, que muchas veces, en vez de ayudar, lo hacen todo más difícil.

Perú Que Late cuenta con 190 iniciativas asociadas —y muchas más por juntarse—, así como 40 mil personas involucradas protegiendo un área de más de dos millones de hectáreas, casi tan grande como la región Ica, entre bosques, desiertos, punas, humedales, ríos, ciénagas y playas. Además, somos pioneros mundiales en varias modalidades de conservación voluntaria; entre ellas, las concesiones de conservación, las concesiones de turismo y las zonas de agrodiversidad, críticas para mantener nuestra diversidad genética e identidad.

Por último, solo me queda resaltar que también nosotros podemos apoyar estas iniciativas, visitando los lugares, comprando sus productos y difundiendo sus historias y esfuerzos.

Se me queda la imagen del llavero que me obsequió Maribel Paco Suma: un osito tejido de alpaca, de los que ella ya vio muchas veces en su bosque. Y también la frase con la que terminó su presentación Óscar Pietri, el amigo de Venezuela que cuida el sueño de su madre: «Lo malo viene solo. Lo bueno hay que buscarlo y hacer que suceda».

___________________________

- Enrique Ortiz es ecólogo de formación, con estudios en la Universidad de San Marcos y Princeton. Tiene más de 40 años trabajando en conservación y protección de biodiversidad a nivel nacional e internacional. El artículo original fue publicado en Jugo.pe, el 24 de setiembre de 2025.

Debe estar conectado para enviar un comentario.