COP30: ¿cómo avanza el Perú ante sus compromisos para reducir gases de efecto invernadero?

- Expertos señalan que el Perú avanza lento en sus compromisos climáticos porque aún se han definido metas específicas, y porque persiste una brecha estructural entre los compromisos declarados y la capacidad real de implementación.

viernes

21 de noviembre, 2025

Foto: SPDA

Por Actualidad Ambiental

Teddy Cairuna recuerda la primera vez que agarró un dron: pensó que era una mosca gigante. El 2016, él junto a otros nueve compañeros aprendieron a manejar drones y usar aplicativos para georreferenciar las 8000 hectáreas de bosque de la comunidad Nueva Saposoa, en el departamento de Ucayali.

Un año antes, en el 2015, el Perú firmó el Acuerdo de París, un tratado internacional cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C, en comparación con los niveles preindustriales. Cairuna no se imaginó que el proyecto de monitoreo de los denominados “cazadores de la deforestación” ayudaría a combatir el cambio climático.

“Al inicio pensamos que solo nos serviría para evitar que los taladores entren a nuestro bosque, pero ya con los años aprendimos que nuestro trabajo contribuye a reducir los gases de efecto invernadero”, dijo el líder indígena en conversación con Actualidad Ambiental.

Actualmente, los 38 integrantes de la comunidad saben usar los aplicativos ‘Locus Map’ y ‘Forest Watcher’, para registrar alertas de deforestación y subir la información a la plataforma Global Forest Watch, que analiza imágenes satelitales.

Con la ratificación del Acuerdo de París, el Perú se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y a fortalecer sus políticas de adaptación al cambio climático, pero no ha mostrado un avance considerable “porque persiste una brecha estructural entre los compromisos declarados y la capacidad real de implementación”, señala Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

La especialista precisa que los compromisos existen en el papel, pero la implementación sigue fragmentada, sin coordinación efectiva entre sectores y, además, no hay continuidad política. “Sin embargo, el reciente Paquete País de Perú, presentado en el marco de la Alianza de Líderes en Bosques y Clima, representa un avance positivo porque ofrece una hoja de ruta específica para acelerar la acción forestal y climática. Su éxito dependerá de que el Estado pueda darle continuidad, respaldo y prioridad, incluso frente a cambios de gobierno”, agrega la experta.

Foto: Minam

Avances por sector

En el Acuerdo de París, adoptado en 2015, se estableció que todos los países debían presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y actualizarla cada cinco años. Cada actualización debe reflejar un mayor nivel de ambición, estableciendo cómo un país reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero, cómo se adaptará a los impactos del cambio climático y qué mecanismos utilizará para monitorear y reportar sus avances.

En el 2020, el Perú actualizó sus compromisos (NDC), expandiendo los sectores de adaptación para incluir energía, procesos industriales y uso de productos, desechos, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, turismo y transporte; además de agua, agricultura, pesca/acuicultura, bosques, salud, turismo y transporte, considerados en el 2015. Además, se definió reducir un total de 208.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2030.

Actualidad Ambiental consultó al Ministerio del Ambiente (Minam) sobre el avance de la implementación de estas medidas de adaptación y mitigación. Sin embargo, no recibimos respuesta hasta el cierre de este informe.

Un documento enviado por el Minam al Congreso de la República, a inicios de 2025, detalla que el Perú ha alcanzado, a diciembre del 2024, la implementación de las 84 medidas de adaptación en un 51 % y, de las 66 de mitigación, un 41 %.

“Principalmente se la logrado avanzar más con las medidas de adaptación de la temática agua, porque hay proyectos de siembra y cosecha de agua que se han trabajado correctamente en los Andes, pero aún falta un largo camino con sectores como transporte, donde cambiar la flota vehicular del transporte público será complicado”, anotó la bióloga Berioska Quispe Estrada, exdirectora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam.

La exfuncionaria explicó que la publicación del Listado de las medidas de adaptación y mitigación que conforman las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) permite definir claramente las responsabilidades claras de las instituciones para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación.

El Perú presentó el 6 de noviembre su Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0[1]), que constituye la actualización más reciente de sus compromisos climáticos en el marco del Acuerdo de París. Este nuevo ciclo establece una ruta hacia 2035, incorpora un objetivo nacional de mitigación que fija un límite de 179 MtCO₂e, y un enfoque de adaptación a nueve áreas prioritarias: agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, salud, turismo, transporte, desplazamientos internos asociados al clima y empleos verdes.

Isabel Calle señala que “la actualización de la NDC es un paso necesario, pero el reto está en lograr una implementación real”, y detalla que “el Perú tiene oportunidades importantes: hemos avanzado en algunas soluciones basadas en la naturaleza, como la protección de humedales, que pueden acelerar la acción climática si se fortalecen y se les asignan recursos”.

Foto: Diego Pérez / SPDA

Financiamiento

Este año, los 189 países y la Unión Europea participan de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), en Belém, Brasil, y a diez años del Acuerdo de París, se espera conocer los avances de los países respecto a sus compromisos, además se debatirá sobre el financiamiento climático, la transición energética, entre otros temas.

El reciente informe de la Brecha de la Adaptación 2025, formulado por el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (ONU), revela que se necesita US$ 310 mil millones por año para la adaptación de los países en desarrollo.

Sin embargo, la cifra incrementa a US$ 365 mil millones anuales cuando se analizan las necesidades de las NDC y los Planes Nacionales de Adaptación de los países en desarrollo.

En tanto, en Perú se requieren US$ 50 mil millones para cumplir con el Plan Nacional de Adaptación, indicó Berioska Quispe.

Actualidad Ambiental solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas cuánto es el monto disponible que se tiene para cumplir con el Plan Nacional de Adaptación, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta. En tanto la bióloga Quispe explicó que el Lista de las medidas de adaptación y mitigación también permite a las instituciones tener la capacidad de gestionar el presupuesto directamente para cumplir con la implementación de las medidas.

Al respecto, debemos considerar que en diciembre del 2024 el Minam prepublicó la Estrategia de Financiamiento Climático para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación[2] para guiar las acciones de promoción del financiamiento climático en el Perú de actores estatales en sus tres niveles de gobierno, y de actores no estatales nacionales e internacionales; sin embargo, no se ha aprobado a la fecha.

Objetivos de reducción

El Perú avanza aún lento tras diez años de la firma del Acuerdo de París, y esto se debe a que la formulación de los documentos que definen las NDC han demorado en realizarse. A ello se suma la falta de presupuesto para su implementación.

Uno de los principales objetivos para alcanzar estas metas tiene que ver con la reducción de la deforestación de los bosques, ya que el 47 % de los gases de efecto invernadero que emite el Perú se debe al uso de cambio de suelo. Además, otro gran problema es el transporte público actual, que genera cerca del 30 % de los gases de efecto invernadero.

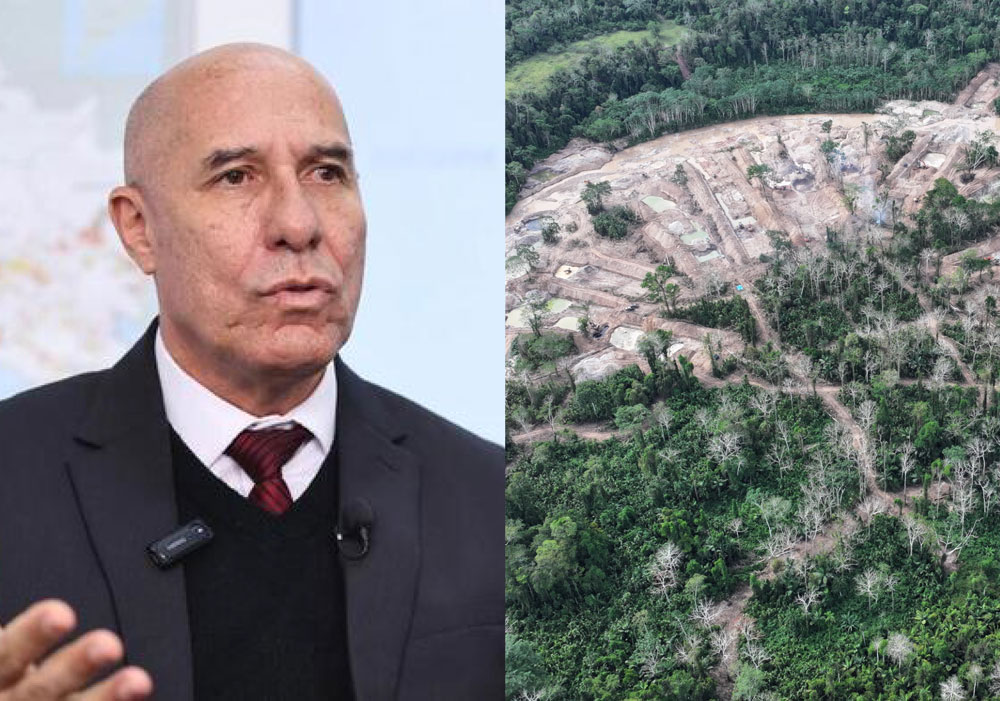

Isabel Calle señala que uno de los principales problemas para enfrentar el uso de cambio de suelos es la lucha contra las economías ilegales, como la minería, tala ilegal y el narcotráfico, actividades que “siguen expandiéndose sobre bosques amazónicos y territorios indígenas, impulsando la deforestación y generando emisiones que neutralizan cualquier esfuerzo de mitigación”.

“Además, estas economías criminales generan violencia, desplazan comunidades y socavan la gobernanza. El país necesita una estrategia integral, sostenida y con recursos para frenar estos delitos”, dijo la directora de la SPDA, quien también resaltó que es importante “detener las constantes ampliaciones del Reinfo”, medida que favorece la minería ilegal.

Foto: Diego Pérez / SPDA

Pueblos sin territorio

Uno de los obstáculos para luchar contra las organizaciones criminales es la constante crisis política que vive el país hace algunos años, pero también figuran los lentos procesos de titulación de tierras para pueblos indígenas, lo cual complica los trabajos de adaptación al cambio climático en estos territorios.

Según un informe Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú del 2023, faltaban titular el 30 % de las 2293 comunidades indígenas reconocidas en el país. Es decir, 708 comunidades. Tabea Casique, lideresa de Aidesep, señala que la mayoría de los casos se deben a sobreposición de tierras con actores ilegales, como el narcotráfico y la minería, que usan los bosques o espacios comunales para extraer madera o minerales.

“Sin titulación de tierras indígenas no hay adaptación ni mitigación al cambio climático, eso es fundamental”, anotó la líder que participa en las actividades de la COP30.

Tras la titulación, las comunidades tendrán seguridad jurídica sobre su territorio y podrán implementar otras medidas para proteger estos espacios de las actividades ilegales, como actualmente se hace en Nueva Saposoa, a través del monitoreo de la deforestación con tecnología moderna. Esta comunidad recibió el título de propiedad de 8749 hectáreas en el distrito de Callería (Ucayali), en 1976.

Sin embargo, hay comunidades que aún no son tituladas, como Unipacuyacu (Huánuco), que lleva reclamando tres décadas su título de propiedad de más de 19 mil hectáreas de tierras, las mismas que ahora están invadidas por ganaderos y promotores de los cultivos ilícitos de hoja de coca. Sin titulación, no pueden proteger su territorio de manera efectiva y tampoco pueden acceder a fondos para contribuir con la disminución del calentamiento global.

___________________________

[1] https://unfccc.int/sites/default/files/2025-11/Documento%20NDC%203.0_UNFCCC.pdf

[2] https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/6316320-00440-2024-minam